أميركا غير مستعدة لحروب المستقبل

ليست أوكرانيا سوى واحدة من الصراعات إذ تعمل التقنيات الناشئة على إحداث ثورة في طبيعة المعارك

كتب إيريك شميدت, في “اندبندنت عربية”:

لا تزال الولايات المتحدة غير مستعدة لحروب المستقبل. فقواتها ليست مجهزة بالكامل للعمل في بيئات نادراً ما تتمتع فيها بميزة المفاجأة، وتفتقر طائراتها النفاثة وسفنها ودباباتها إلى الدفاعات اللازمة ضد هجمات الطائرات المسيرة

في ساحات القتال في أوكرانيا، يتكشف مستقبل الحرب بسرعة. فالسماء تمتلئ بآلاف الطائرات المسيرة “الدرون”. والواقع أن هذه الطائرات ومشغليها يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل تجنب العقبات وتحديد الأهداف المحتملة. فنماذج الذكاء الاصطناعي تساعد أوكرانيا في التنبؤ بالمكان الذي يجب أن تستهدفه، وبفضلها، يدمر الجنود الأوكرانيون الدبابات ويسقطون الطائرات بفعالية ساحقة. وتجد الوحدات الروسية نفسها تحت المراقبة المستمرة، ومثلما هي الحال في أوكرانيا، فإن خطوط اتصالاتها معرضة للتعطيل من العدو أيضاً. ومع استمرار الصراع، تتسابق الدولتان لتطوير تقنيات متطورة بصورة متزايدة لمواجهة الهجمات المستمرة واختراق دفاعات كل منهما.

إن الحرب في أوكرانيا ليست سوى واحدة من عديد من الصراعات إذ تعمل التقنيات الناشئة على إحداث ثورة في طبيعة الحروب. ففي ميانمار والسودان، يستخدم المتمردون والحكومة الخوارزميات ومركبات ذات تحكم آلي أثناء القتال. وفي عام 2020، وجهت طائرة ذاتية التشغيل تركية الصنع أرسلتها قوات مدعومة من الحكومة الليبية ضربة إلى مقاتلين منسحبين من دون تدخل بشري، مما قد يمثل أول هجوم من هذا القبيل. في العام نفسه، استخدم الجيش الأذري طائرات مسيرة تركية وإسرائيلية الصنع، إلى جانب ذخائر معلقة (متفجرات مصممة للتحليق فوق الأهداف)، للاستيلاء على منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها. وفي غزة، نشرت إسرائيل آلاف الطائرات المسيرة المدمجة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، من أجل مساعدة القوات الإسرائيلية في التنقل عبر التضاريس الحضرية المعقدة.

وفي حين كانت الحرب دائماً محركاً للابتكار التكنولوجي، فإن الوتيرة الحالية لهذه التطورات سريعة بصورة استثنائية وجاهزة لإحداث تأثير بعيد المدى. ومن المرجح أن تصبح الصراعات المستقبلية أقل ارتباطاً بمن يستطيع حشد أكبر عدد من القوات أو نشر الأسلحة التقليدية الأكثر تقدماً، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع الاستفادة من أنظمة الأسلحة المستقلة بصورة متزايدة والخوارزميات المتطورة.

ولكن من المؤسف أن الولايات المتحدة لا تزال غير مستعدة لهذا المستقبل. فقواتها ليست مجهزة بالكامل للعمل في بيئات نادراً ما تتمتع فيها بميزة المفاجأة، وتفتقر طائراتها النفاثة وسفنها ودباباتها إلى الدفاعات اللازمة ضد هجمات الطائرات المسيرة. علاوة على ذلك، لم يبدأ الجيش الأميركي بعد بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياته. والمبادرات التي اتخذها البنتاغون من أجل تصحيح هذه الإخفاقات غير كافية، وجهوده الحالية تتحرك ببطء شديد. في المقابل، نشر الجيش الروسي عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أوكرانيا. وفي أبريل (نيسان)، أعلنت الصين عن أكبر عملية إعادة هيكلة عسكرية لها منذ ما يقارب عقد من الزمان، مع التركيز على بناء قوات تعتمد على التكنولوجيا.

وللحفاظ على مكانتها كقوة عالمية رائدة، يتعين على الولايات المتحدة إجراء تغييرات سريعة وحاسمة. وسوف يتطلب هذا إصلاحاً شاملاً لهيكل القوات المسلحة، بما في ذلك التغييرات في التكتيكات وتنمية القيادة. ويتعين على الجيش اتباع طرق مبتكرة في اقتناء المعدات وشراء أنواع جديدة من التجهيزات وتدريب الجنود بصورة أفضل على تشغيل الطائرات المسيرة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن فكرة إجراء مثل هذا الإصلاح الشامل للنظام قد لا تستهوي صناع السياسة الأميركيين الذين اعتادوا على إدارة أقوى جهاز دفاعي في العالم. لكن الروبوتات والذكاء الاصطناعي أصبحتا جزءاً دائماً من المشهد. وإذا فشلت الولايات المتحدة في قيادة هذه الثورة، فقد تحاول الجهات المعادية المزودة بهذه التطورات بصورة متزايدة شن هجمات على الولايات المتحدة، وقد تتكلل محاولاتهم بالنجاح عندما يحدث ذلك. وحتى إذا تمكنت واشنطن من التغلب على هذه التهديدات، فستجد نفسها محاطة بصورة متزايدة بأنظمة عسكرية مصممة لدعم الأنظمة الاستبدادية بشكل يتجاهل القيم الليبرالية. إذاً، لكي تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على ميزة عسكرية حاسمة، فعليها إجراء تغيير كبير في قواتها المسلحة، وضمان استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية.

إما التغيير أو الهلاك

إن الطبيعة الأساسية للحرب لا تتغير، فهي تظل صراعاً لفرض الإرادة السياسية لجماعة على أخرى من خلال العنف المنظم. وتشن المعارك وسط حالة من عدم اليقين، إذ تتنقل الجيوش بين ديناميكيات متغيرة باستمرار داخل صفوفها، وبينها وبين حكوماتها، وبينها وبين الناس العاديين. والخوف وسفك الدماء والخسارة التي يتحملها الجنود هي أمور ثابتة، ولا تتأثر حتى بظهور التكنولوجيات المتقدمة مثل الروبوتات.

ومع ذلك، فإن طبيعة الحرب، الأساليب والمواقع والتوقيت وأدوات القتال، يمكن أن تتطور. ويمكن أن تتغير نتيجة للسياسة والديموغرافيا والاقتصاد. ومع ذلك، قليلة هي العوامل القادرة على إحداث تغيير بقدر التطور التكنولوجي. فقد أسهم اختراع السروج والحدوات، على سبيل المثال، في إنشاء سلاح الفرسان في القرن التاسع قبل الميلاد، مما سمح للجيوش بالقتال في أنواع جديدة من التضاريس خارج المناطق المسطحة المناسبة للعربات. وكان ظهور القوس الطويل، القادر على إطلاق السهام لمسافات بعيدة، سبباً في تمكين المدافعين من اختراق الدروع الثقيلة وتدمير الجيوش المتقدمة من بعيد، ثم أدى اختراع البارود في القرن التاسع الميلادي إلى استخدام المتفجرات والأسلحة النارية، مما حث المدافعين على بناء تحصينات أقوى والتركيز بصورة أكبر على إنتاج الأسلحة. وقد ازداد تأثير التكنولوجيا وضوحاً مع الثورة الصناعية، التي أدت إلى إنشاء المدافع الرشاشة والسفن البخارية وأجهزة الراديو، وفي نهاية المطاف، أسهمت أيضاً في ظهور المركبات الآلية، والمدرعة، والطائرات، والصواريخ.

يعتمد النجاح العسكري غالباً على مدى فعالية القوات في التكيف مع هذه التطورات التكنولوجية ودمجها. ولنأخذ الثورة الأميركية على سبيل المثال: استخدم الجيش القاري البنادق فأطلق وابلاً من الرصاص على البريطانيين ثم اندفع إلى الأمام بحراب ثابتة. وكان هذا التكتيك ناجحاً لأن القوات القارية كانت قادرة على عبور المسافات الفاصلة بينها وبين مواقع العدو الدفاعية قبل أن يعيد البريطانيون تلقيم أسلحتهم. ولكن بحلول الحرب الأهلية، استبدلت بندقية المسكيت القديمة [بندقية ذات سبطانة ملساء تلقم من الفوهة] بالبندقية ذات الماسورة المخروطية [أي التي تتضمن أخاديد حلزونية] الأكثر دقة والأسرع تلقيماً. ونتيجة لهذا، تمكنت الجيوش المدافعة من إبادة فرقة المشاة المتقدمة. وعدل الجنرالات على الجانبين تكتيكاتهم، على سبيل المثال، باستخدام القناصة والتحصينات الدفاعية مثل الخنادق. ومهدت قراراتهم الطريق لحرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى.

لن تصمم شركات الدفاع التقليدية الجيل التالي من الطائرات مسيرة الصغيرة المنخفضة الكلفة

واستطراداً، أثبت التكيف التكنولوجي أهميته في الحرب العالمية الثانية. في الفترة التي سبقت ذلك الصراع، كانت كل الدول المتقدمة قادرة على الوصول إلى التقنيات الجديدة آنذاك من المركبات الآلية والدبابات المدرعة والطائرات وأجهزة الراديو. لكن الجيش الألماني كان رائداً ومتفوقاً عندما تعلق الأمر بالجمع بين هذه العناصر. وتضمنت عقيدته الحربية الجديدة، المعروفة عادة باسم “بليتزكريغ” (أو الحرب الخاطفة)، قصفاً جوياً لتعطيل الاتصالات وخطوط الإمداد، تلته هجمات بالمركبات المدرعة والمشاة التي اخترقت خطوط الحلفاء ثم تجاوزتها إلى ما هو أبعد من ذلك. ونتيجة لهذا، تمكن الألمان من اجتياح كل أوروبا تقريباً في غضون 18 شهراً. ولكن أحبطوا ومنعوا من التقدم في ستالينغراد، بسبب الجيش السوفياتي الذي كان على استعداد لتحمل خسائر فادحة.

ولكن في مواجهة هذا التحدي، كان الحلفاء مضطرين إلى تطوير تكتيكات وتشكيلات مماثلة. وكان عليهم أن يظهروا ما أطلق عليه أحد كتاب المقال هذا (إيريك شميدت) “قوة الابتكار”، أي القدرة على اختراع التقنيات الجديدة وتكييفها وتبنيها قبل المنافسين. وفي نهاية المطاف نجحوا في ميكنة قواتهم، وتطوير أساليب اتصالاتهم، واستخدام قوة جوية كبيرة، وفي حالة الأميركيين، بناء واستخدام أول قنابل نووية في العالم. وقد مكنهم هذا من هزيمة قوى المحور على جبهات متعددة في وقت واحد.

لقد كانت جهود الحلفاء مذهلة. ومع ذلك، كانوا على وشك التعرض للهزيمة. ولو تمكنت ألمانيا من إدارة قدرتها الصناعية بكفاءة أكبر، أو اتخذت خيارات استراتيجية أفضل، أو طورت سلاحاً نووياً قبل الولايات المتحدة، للعب تفوق برلين الأولي في مجال الابتكار التكنولوجي دوراً حاسماً. قد يبدو لنا الآن أن نتيجة الحرب العالمية الثانية كانت حتمية، ولكن كما قال دوق ويلينغتون عن نتيجة معركة واترلو قبل أكثر من قرن من الزمان، كان هناك هامش صغير بين النجاح والفشل [لم تكن النتيجة مؤكدة وقد حسمت بفارق ضئيل].

كل الأنظمة جاهزة للعمل

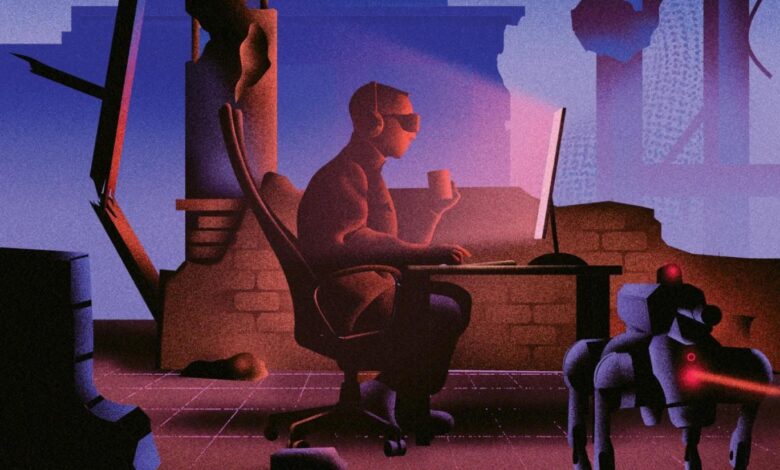

في كثير من الأحيان، كان من الصعب على المخططين العسكريين التنبؤ بالابتكارات التي ستشكل المعارك المستقبلية. لكن التنبؤات أصبحت أسهل اليوم. فالطائرات مسيرة موجودة في كل مكان، والروبوتات مستخدمة بصورة متزايدة. وقد أظهرت حربا غزة وأوكرانيا أن الذكاء الاصطناعي يغير بالفعل الطريقة التي تقاتل بها الدول. ومن المرجح أن يشهد الصراع الرئيس القادم دمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب التخطيط والتنفيذ العسكريين. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي محاكاة أساليب تكتيكية وتشغيلية مختلفة آلاف المرات، مما يختصر بصورة كبيرة الوقت بين الإعداد والتنفيذ. وقد أنشأ الجيش الصيني بالفعل قائداً يعمل بالذكاء الاصطناعي يتمتع بالسلطة العليا في مناورات [أنظمة محاكاة] الحرب الافتراضية الواسعة النطاق. وعلى رغم أن بكين تحظر على أنظمة الذكاء الاصطناعي اتخاذ الخيارات في المواقف الواقعية، فإنها قد تستفيد من الدروس التي تتعلمها من عديد من عمليات المحاكاة الافتراضية وتزود بها صناع القرار البشريين. وقد تسمح الصين، وغيرها من الدول، في نهاية المطاف لنماذج الذكاء الاصطناعي باتخاذ الخيارات. بهذه الطريقة، يمكن للجنود احتساء القهوة في مكاتبهم، ومراقبة الشاشات بعيداً من ساحة المعركة، إذ يدير نظام الذكاء الاصطناعي جميع أنواع الأسلحة الروبوتية الحربية المتقدمة. لقد سعت أوكرانيا بالفعل إلى تسليم أكبر عدد ممكن من المهام الخطرة في الخطوط الأمامية إلى الروبوتات من أجل الحفاظ على الموارد البشرية المحدودة.

وحتى الآن، ركزت الأتمتة على القوة البحرية والجوية في صورة مركبات مسيرة في البحر والجو. لكنها ستحول تركيزها إلى الحرب البرية قريباً. في المستقبل، من المرجح أن تقود المرحلة الأولى من أي حرب روبوتات برية قادرة على أداء مهام تراوح من الاستطلاع إلى الهجمات المباشرة. سبق أن نشرت روسيا مركبات أرضية ذاتية التشغيل يمكنها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وطائرات مسيرة. في المقابل، استخدمت أوكرانيا الروبوتات لإجلاء الضحايا والتخلص من المتفجرات. وسيتم التحكم بالجيل القادم من الآلات بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم أجهزة استشعار الروبوتات لرسم خريطة ساحة المعركة والتنبؤ بنقاط الهجوم. حتى عندما يتدخل جنود بشريون في النهاية، فستدعمهم طائرات الدرون بتقنية منظور الشخص الأول “أف بي في” FPV [وهي عبارة عن مسيرات يشغلها الطيارون وهم موجودون على الأرض ويناورون بها من بعد أثناء مراقبة البث المباشر من كاميرا مثبتة على متن الطائرة] قادرة على المساعدة في تحديد العدو (مثلما يحدث بالفعل في أوكرانيا). سيعتمدون على الآلات لتطهير حقول الألغام، وامتصاص الوابل الأول من نيران العدو، وكشف أماكن الخصوم المختبئين. وإذا امتدت الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا إلى أجزاء أخرى من أوروبا، فإن الموجة الأولى من الروبوتات الأرضية والطائرات مسيرة قد تمكن حلف شمال الأطلسي وروسيا من التحكم بجبهة أوسع تغطي فيها الآلات مستوى هجومياً ودفاعياً لا يستطيع الجنود البشر تحقيقه بمفردهم.

إن أتمتة الحرب قد تكون ضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين. تاريخياً، كانت الحروب تخاض وتربح في مناطق مفتوحة حيث يعيش عدد قليل من الناس. ولكن مع اجتذاب التحضر العالمي مزيداً من الناس إلى المدن واعتماد الجهات الفاعلة غير الحكومية تكتيكات حرب العصابات الحضرية، فمن المرجح أن تكون ساحات المعارك الحاسمة في المستقبل عبارة عن مناطق مكتظة بالسكان. ويعد مثل هذا القتال أشد فتكاً ويستخدم موارد أكثر. بالتالي سيتطلب مزيداً من الأسلحة الروبوتية. وسيتعين على الجيوش نشر روبوتات صغيرة سهلة التحكم والحركة (مثل الكلاب الآلية) في الشوارع، وملء السماء بمركبات جوية مسيرة للسيطرة على المواقع الحضرية. وسوف تشغل بواسطة خوارزميات قادرة على معالجة البيانات المرئية واتخاذ قرارات في جزء من الثانية. لقد ساعدت إسرائيل في ريادة مثل هذه التكنولوجيا، باستخدام أول سرب حقيقي من الطائرات المسيرة في غزة في عام 2021. ونجحت تلك الطائرات ذاتية الحركة في تجاوز دفاعات “حماس” وتمكنت من التواصل في ما بينها من خلال نظام أسلحة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات جماعية حول المكان الذي يجب أن تذهب إليه.

إن استخدام الأسلحة ذات التحكم الآلي ضروري لسبب آخر وهو أنها منخفضة الكلفة. في الواقع، تعد الطائرات المسيرة من الأسلحة الأقل كلفة بكثير من الطائرات العسكرية التقليدية. على سبيل المثال، تبلغ كلفة طائرة مسيرة من طراز “أم كيو 9 ريبر” MQ-9 Reaper ما يقارب ربع كلفة طائرة مقاتلة من طراز “أف 35” F-35. وطائرة “أم كيو” MQ-9 هي من الأعلى ثمناً بين هذه الأسلحة، في المقابل، يمكن ألا تتعدى كلفة طائرة “أف بي في” المسيرة العادية مبلغ 500 دولار. ويمكن لمجموعة مكونة من 10 منها شل حركة دبابة روسية بقيمة 10 ملايين دولار في أوكرانيا (على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هذه المسيرات هي التي دمرت أكثر من ثلثي الدبابات الروسية). وهذه الكلفة المنخفضة قد تسمح للدول بإرسال أسراب من الطائرات مسيرة، بعضها مصمم للمراقبة، والبعض الآخر للهجوم، من دون القلق في شأن خسارتها. وتستطيع هذه الأسراب أن تطغى على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، غير المصممة لإسقاط مئات الأهداف في وقت واحد. وحتى عندما تنجح أنظمة الدفاع تلك، فإن كلفة اعتراض هذه الأسراب ستتجاوز بكثير كلفة الهجوم بالنسبة إلى العدو. على سبيل المثال، وصلت كلفة الضربة الشاملة التي شنتها إيران في أبريل (نيسان) الماضي باستخدام الطائرات مسيرة والصواريخ ضد إسرائيل إلى 100 مليون دولار على الأكثر، في حين أن جهود الاعتراض الأميركية والإسرائيلية تخطت كلفتها الملياري دولار.

إن الكلفة المنخفضة لهذه الأسلحة ستجعل الهجوم أسهل بكثير، وهذا قد يؤدي بدوره إلى تمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحاول أن تقتصد في نفقاتها. في عام 2016، استخدم إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) طائرات مسيرة منخفضة الكلفة لمواجهة التقدم الذي تدعمه الولايات المتحدة في مدينة الرقة السورية ومدينة الموصل العراقية، إذ أسقطوا قنابل من السماء وجعلوا من الصعب على قوات سوريا الديمقراطية إنشاء مواقع مضادة للقناصة. واليوم، يستخدم المتمردون المدعومون من إيران طائرات مسيرة لقصف القواعد الجوية الأميركية في العراق. ويرسل الحوثيون، وهم عبارة عن مجموعة عسكرية تسيطر على جزء كبير من اليمن، طائرات مسيرة لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وقد أدت هجماتهم إلى مضاعفة كلفة الشحن من آسيا إلى أوروبا. وقد تنضم مجموعات أخرى قريباً إلى هذه الجهود. على سبيل المثال، قد ينخرط “حزب الله” وتنظيم “القاعدة” في الشرق الأوسط في مزيد من الهجمات الإقليمية، مثلما قد تفعل جماعة “بوكو حرام” في نيجيريا وحركة “الشباب” في أماكن أخرى من أفريقيا.

واستكمالاً، هناك مجموعات خارج الشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً تستفيد من طائرات الدرون. في ميانمار، يستخدم تحالف من الميليشيات المتنوعة المؤيدة للديمقراطية والعرقية طائرات تجارية مسيرة أعيد تصميمها [خضعت لتعديلات] من أجل محاربة القوات الجوية الهائلة التابعة للمجلس العسكري. والآن، يسيطر هذا التحالف على أكثر من نصف البلاد. وعلى نحو مماثل، استخدمت أوكرانيا الطائرات المسيرة بفعالية كبيرة، وخصوصاً في السنة الأولى من الحرب.

وفي حالة وقوع هجوم برمائي صيني، يمكن للطائرات المسيرة أن تساعد تايوان أيضاً. وعلى رغم أنه من المستبعد أن تشن بكين هجوماً كاملاً على الجزيرة في السنوات القليلة المقبلة، فقد أمر الرئيس الصيني شي جينبينغ جيش بلاده بأن يكون مستعداً وقادراً على غزو تايوان بحلول عام 2027. ومن أجل وقف مثل هذا الهجوم، يتعين على تايوان وحلفائها استهداف عدد هائل من سفن الهجوم المعادية والغازية في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية. وقد تكون الأنظمة الذاتية التشغيل، المستعملة براً وبحراً وجواً، هي الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك بصورة فعالة.

بالتالي، سيتعين على حلفاء تايوان تعديل الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا لتتناسب مع نوع جديد من بيئة القتال. وخلافاً للأوكرانيين الذين قاتلوا في الغالب براً وجواً، سيعتمد التايوانيون على الدرون تحت الماء والألغام البحرية المستقلة التي يمكن أن تتحرك بسرعة في المعركة. وسيتعين على طائراتهم الجوية المسيرة أن تكون قادرة على التحليق لفترات أطول فوق مساحات أكبر من المحيط. وفي الواقع، تعمل الحكومات الغربية على تطوير طائرات مسيرة من هذا النوع، وبمجرد أن تصبح هذه النماذج الجديدة جاهزة، يجب على تايوان وحلفائها تصنيعها بأعداد كبيرة.

ضرورة إجراء إصلاحات

لا توجد دولة مستعدة تماماً للحروب المستقبلية. ولم تبدأ أي دولة في إنتاج المعدات المطلوبة لأنظمة الأسلحة الروبوتية بكميات كبيرة، ولم تبتكر أي دولة البرمجيات اللازمة لتشغيل الأسلحة الآلية بالكامل. ولكن بعض البلدان متقدمة أكثر من غيرها في هذا المجال. ومن المؤسف أن أعداء الولايات المتحدة يتقدمون عليها، بطرق عديدة. فبعد اكتساب الخبرة في أوكرانيا، زادت روسيا إنتاجها من الطائرات المسيرة بصورة كبيرة وتستخدم الآن المركبات ذات التحكم الآلي بفعالية كبيرة في ساحة المعركة. بطريقة موازية، تهيمن الصين على السوق العالمية للطائرات المسيرة التجارية: تسيطر “دي جاي آي” DJI الصينية على ما يقدر بنحو 70 في المئة من إنتاج الطائرات المسيرة التجارية في العالم. وبسبب النظام الاستبدادي في الصين، أثبت الجيش الصيني براعته خصوصاً في تنفيذ التغييرات وتبني مفاهيم جديدة، بما في ذلك المفهوم الذي يعرف بـ”الحرب الدقيقة المتعددة المجالات” ويستلزم استخدام جيش التحرير الشعبي للمعلومات الاستخباراتية المتقدمة والاستطلاع وغيرها من التقنيات الناشئة لتنسيق الهجمات والقوة النارية.

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أفضل الأنظمة جودة وتستثمر أكبر قدر من المال فيها. ومع ذلك، تحرز الصين وروسيا تقدماً كبيراً بصورة سريعة. في الحقيقة، تمتلك واشنطن الموارد اللازمة لمواصلة الإنفاق أكثر منهما، ولكن حتى لو حافظت على هذا التقدم، فقد تجد صعوبة في التغلب على العقبات البيروقراطية والصناعية التي تحول دون نشر ابتكاراتها في ساحة المعركة. ونتيجة لذلك، يخاطر الجيش الأميركي بخوض حرب تصبح فيها تدريباته المتفوقة وأسلحته التقليدية المتقدمة أقل فاعلية. على سبيل المثال، لم تكن القوات الأميركية على أتم الجهوزية للعمل في ساحة معركة إذ يمكن رصد كل تحركاتها واستهدافها بسرعة بواسطة الطائرات المسيرة التي تحوم فوقها. وسيكون هذا الافتقار إلى الخبرة خطراً خصوصاً في ساحات المعارك المفتوحة مثل تلك الموجودة في أوكرانيا، فضلاً عن دول أخرى في أوروبا الشرقية أو في المساحات الشاسعة من القطب الشمالي. وسيكون الجيش الأميركي أيضاً معرضاً للخطر خصوصاً في ساحات حرب المدن، إذ يمكن للأعداء قطع خطوط الاتصالات الأميركية بسهولة أكبر وحيث قد تتمتع عدة أسلحة أميركية بفعالية أقل.

وحتى في البحر، قد تواجه الولايات المتحدة أخطاراً بسبب التقدم الذي يحرزه خصومها. فقد تغرق الصواريخ الصينية الفرط صوتية حاملات الطائرات الأميركية قبل أن تخرج من قاعدة “بيرل هاربور” العسكرية. وتنشر بكين بالفعل أنظمة مراقبة وحرب إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مما قد يمنحها ميزة دفاعية تتفوق فيها على الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بكاملها. وفي الجو، قد تواجه طائرة “أف-35” القوية، ولكن الباهظة الثمن صعوبة في مواجهة أسراب من الطائرات المسيرة القليلة الكلفة. وقد يحدث الشيء نفسه مع دبابات “أبرامز” و”برادلي” المدرعة الثقيلة على الأرض. ونظراً لهذه الحقائق المؤسفة، فإن المخططين العسكريين الأميركيين محقون في استنتاجهم أن عصر الحملات المعتمدة على مبدأ “الصدمة والرعب” الذي يمكن لواشنطن من خلاله تدمير خصومها بقوة نيران ساحقة، قد ولى.

في أسوأ الأحوال، قد تشكل الحروب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خطراً على البشرية

ولكي تتجنب المؤسسة العسكرية الأميركية التقادم، يتعين عليها تنفيذ إصلاحات كبيرة، بدءاً بإصلاح شامل لعمليات شراء البرمجيات والأسلحة. فالنظام الحالي مفرط في البيروقراطية، ويتجنب المخاطرة، وبطيء في الاستجابة للتهديدات التي تتطور بسرعة. على سبيل المثال، تعتمد المؤسسة العسكرية الأميركية على دورات شراء مدتها 10 أعوام، يمكن أن تلزمها بأنظمة وعقود عفا عليها الزمن بعد فترة طويلة من تقدم التكنولوجيا. وينبغي لها عوضاً عن ذلك أن تبرم اتفاقات أقصر كلما كان ذلك ممكناً.

وعلى نحو مماثل، يتعين على الولايات المتحدة أن تسعى إلى توسيع مصادر مشترياتها فلا تجعلها محصورة بمجموعة الشركات التي تعتمد عليها بالعادة. ففي عام 2022، تلقت شركات “لوكهيد مارتن”، و”آر تي إكس”، و”جنرال ديناميكس”، و”بوينغ”، و”نورثروب غرومان” أكثر من 30 في المئة من إجمالي أموال عقود وزارة الدفاع. وعلى النقيض من ذلك، لم تتلق شركات تصنيع الأسلحة الجديدة أي أموال تقريباً. في العام الماضي، حصلت الشركات المدعومة بالمشاريع وبرؤوس الأموال الاستثمارية الجريئة [وهي شركات تتلقى تمويلاً من المستثمرين لدعم نموها وتطورها وابتكارها، وخصوصاً في المراحل الأولى]، التي تعد عموماً أكثر ابتكاراً من نظيراتها الأكبر حجماً، على أقل من واحد في المئة من إجمالي عقود وزارة الدفاع. ينبغي أن تكون هذه النسب أكثر توازناً. ومن غير المرجح أن يصمم الجيل القادم من الطائرات المسيرة الصغيرة وغير المكلفة على يد شركات الدفاع التقليدية، التي تركز على إنتاج معدات عالية الجودة، ولكن باهظة الثمن. ومثلما حدث في أوكرانيا، من المرجح أن يعتمد ابتكار هذه المسيرات على مبادرة حكومية تدعم العشرات من الشركات الناشئة الصغيرة (أحد كتاب هذا المقال، شميدت، كان مستثمراً لفترة طويلة في شركات تكنولوجيا الدفاع).

ولكن من أجل التكيف مع المستقبل، ينبغي ألا تكتفي الولايات المتحدة بإصلاح الطريقة التي تشتري بها الأسلحة فحسب. بل يتعين عليها أيضاً تغيير الهياكل التنظيمية العسكرية وأنظمة التدريب. يجب أن تجعل سلسلة القيادة المعقدة والهرمية أكثر مرونة وتمنح استقلالية أكبر للوحدات الصغيرة التي تتمتع بالقدرة على الحركة السريعة. ويجب أن يكون لدى هذه الوحدات قادة مدربون وقادرون على اتخاذ قرارات قتالية حاسمة. ستكون هذه الوحدات أكثر مرونة وتأقلماً، وهي ميزة بالغة الأهمية نظراً للوتيرة السريعة التي تميز الحرب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذلك، من المستبعد أن تشل قدرتها إذا عطل الخصوم خطوط اتصالاتها بالقيادة العليا. يجب أن تكون هذه الوحدات متصلة بمنصات جديدة، مثل الطائرات المسيرة، لتعزيز فعاليتها قدر الإمكان (ويمكن أن تسهم الأنظمة الذاتية التحكم أيضاً في تحسين التدريب). وتشكل القوات الخاصة الأميركية نموذجاً [مرجعاً] محتملاً لكيفية عمل هذه الوحدات.

الأخطار والمكاسب

سيجلب هذا العصر الجديد من الحرب فوائد تتوافق مع المعايير الأخلاقية. فالتقدم في التكنولوجيا الدقيقة قد يؤدي إلى تقليل القصف الجوي العشوائي والهجمات المدفعية، ويمكن للطائرات المسيرة أن تحافظ على أرواح الجنود في القتال. لكن معدلات الإصابات بين المدنيين في غزة وأوكرانيا تلقي بظلال من الشك على فكرة أن الصراعات أصبحت أقل فتكاً بصورة عامة، وخصوصاً مع انتقالها إلى المناطق الحضرية. علاوة على ذلك، فإن بروز الحروب القائمة على الذكاء الاصطناعي يفتح صندوق باندورا [يثير مشكلات كثيرة غير متوقعة] في القضايا الأخلاقية والقانونية. على سبيل المثال، يمكن لدولة استبدادية أن تستعمل بسهولة أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لجمع المعلومات الاستخباراتية في القتال وتستخدمها ضد المنشقين أو المعارضين السياسيين. لقد ارتبطت شركة “دي جاي آي” الصينية مثلاً بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور الصينيين، وقدمت مجموعة فاغنر شبه العسكرية المرتبطة بروسيا مساعدة لجيش مالي في تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة ضد المدنيين. ولا تقتصر هذه المخاوف على خصوم الولايات المتحدة فحسب. لقد استخدم الجيش الإسرائيلي برنامج ذكاء اصطناعي يسمى “لافندر” من أجل تحديد المسلحين المحتملين واستهداف منازلهم بغارات جوية في غزة المكتظة بالسكان. ولا يخضع البرنامج لإشراف بشري يذكر. ووفقاً لمجلة “972+”، لا يستغرق الجنود أكثر من 20 ثانية للحصول على الموافقة لشن هجوم.

في أسوأ الأحوال، قد تشكل الحروب القائمة على الذكاء الاصطناعي خطراً على البشرية. فقد وجدت عمليات محاكاة الحروب التي أجريت باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من “أوبن أي آي” OpenAI و”ميتا” Meta و” أنثروبيك” Anthropic أن نماذج الذكاء الاصطناعي تميل إلى التصعيد فجأة إلى الحرب الحركية أو الديناميكية [الحرب التقليدية التي تنطوي على استخدام الرصاص والقنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة التقليدية، على النقيض من الصراعات غير الحركية مثل الحرب السيبرانية أو حرب المعلومات أو العقوبات الاقتصادية]، بما في ذلك الحرب النووية، مقارنة بالمناورات والتمارين التي يجريها البشر. ولا يتطلب الأمر خيالاً واسعاً لمعرفة كيف يمكن أن تسوء الأمور بشكل رهيب إذا استخدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه فعلياً على أرض الواقع. في عام 1983، صنف نظام الكشف عن الصواريخ السوفياتي الضوء المنعكس على السحب على أنه هجوم نووي قادم. ولكن لحسن الحظ، كان لدى الجيش السوفياتي جندي بشري مسؤول عن تقييم التنبيه، قرر أن التحذير كان خطأ. ولكن في عصر الذكاء الاصطناعي، قد لا يكون هناك أي شخص بشري يتحقق من عمل النظام. ولحسن الحظ، يبدو أن الصين والولايات المتحدة تدركان مدى أهمية تعاونهما في مجال الذكاء الاصطناعي. فبعد قمة نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ بمناقشة الأخطار والقضايا المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بصورة مشتركة، وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في جنيف في مايو (أيار). هذا الحوار ضروري. وحتى لو بدأ التعاون بين القوتين العظميين على نطاق صغير، وكان كل ما نجح في تحقيقه ربما هو إرساء لغة مشتركة في شأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب، إلا أنه قد يمهد الطريق لشيء أكثر أهمية. فخلال الحرب الباردة، وهي حقبة تنافس بين القوى العظمى كانت أشد بكثير من المنافسة الحالية بين الولايات المتحدة والصين، تمكن الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من بناء نظام قوي لتدابير السلامة النووية. وعلى غرار السوفيات، لدى المسؤولين الصينيين حوافز للتعاون مع واشنطن في فرض رقابة على الأسلحة الجديدة. وقد تختلف الرؤى العالمية التي حددتها الولايات المتحدة والصين، لكن كليهما يرغبان في منع الإرهابيين من الحصول على الروبوتات الخطرة، وتقييد وصول الدول الأخرى إلى مثل هذه التكنولوجيا. وكثيراً ما يكون للقوى العظمى التي تمتلك تكنولوجيات عسكرية ضخمة مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بها لنفسها.

وحتى لو رفضت الصين التعاون، فيتعين على الولايات المتحدة أن تفرض ضوابط صارمة على الذكاء الاصطناعي العسكري الخاص بها. وعليها أن تتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وأن تبقي تلك الأنظمة تحت السيطرة البشرية، وتختبرها وتقيمها باستمرار للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود في العالم الحقيقي. بطريقة موازية، يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط على البلدان الأخرى، الحلفاء والخصوم على حد سواء، لتبني إجراءات مماثلة، وإذا رفضت القيام بذلك، سيكون على واشنطن وشركائها فرض قيود اقتصادية للحد من وصول تلك الدول إلى الذكاء الاصطناعي العسكري. ولا بد من بناء الجيل القادم من الأسلحة الذاتية التشغيل وفقاً للقيم الليبرالية والاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وهذا يتطلب قيادة أميركية شرسة.

إن الحرب بغيضة ووحشية وغالباً ما تستمر لفترة طويلة جداً. ومن الوهم الاعتقاد أن التكنولوجيا ستغير الجوانب والميول البشرية الأساسية التي تدفع الصراع، بيد أن طبيعة الحرب تتبدل بسرعة وبصورة جذرية. لذا، يجب على الولايات المتحدة أن تتغير وتتكيف، ويتعين على المسؤولين الأميركيين أن يفعلوا ذلك بسرعة أكبر من خصوم بلادهم. لن تنجح واشنطن في تحقيق الهدف على أكمل وجه، لكنها تحتاج إلى أن تكون أكثر دقة وفعالية من خصومها.