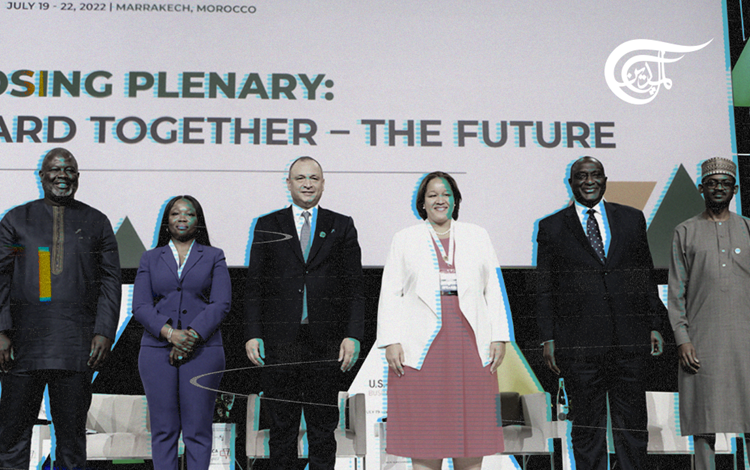

كتب شاهر الشاهر في “الميادين نت”: لم تكن أمراً لافتاً دعوةُ الولايات المتحدة قادةَ الدول الأفريقية إلى الاجتماع في واشنطن، التي بدت كأنها تعاود الاهتمام بالقارة السمراء بعد انقطاع دام أكثر من 8 أعوام، وخصوصاً بعد القمة الأميركية الأفريقية التي عُقدت في مراكش في المغرب في تموز/يوليو الماضي.

من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى لإعطاء المغرب دوراً ريادياً في هذا التعاون ليمثّل بعدها البوابة الأميركية إلى القارة السمراء، تماماً كما حدث بين الصين والعربية السعودية. هذا التوجه الأميركي جاء رداً سريعاً على القمة العربية الصينية، والتي عُقدت قبل أيام في الرياض، والتي لم تشعر واشنطن بالارتياح إلى انعقادها في بلد كان يُعَدّ منطقة نفوذ أميركية، لعقود خلت. ولا يفوتنا التذكير بأن عدداً من القادة العرب المدعوين إلى القمة الأفريقية في واشنطن، كان شارك في القمة العربية الصينية قبل أيام.

ويبدو أن الاهتمام الأميركي بأفريقيا لم تكن غاياته اقتصادية فقط، فلقد استفادت أميركا من الدرس الأوكراني، حين رفضت 35 دولة أفريقية إدانة “الغزو الروسي لأوكرانيا”، وهو ما أظهر أهمية أفريقيا التصويتية في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها. لذا، لم تكن الوعود الأميركية للقارة السمراء وعوداً اقتصادية فقط، بل هناك وعود سياسية أيضاً، تدغدغ مشاعر القادة الأفريقيين، على رغم عدم قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ بعضها بكل تأكيد، مثل: إعطاء أفريقيا مقعداً دائماً في مجلس الأمن، بحيث يحتاج ذلك إلى موافقة جميع الأعضاء الدائمين، وهذا مستحيل واقعياً، في ظل المناكفات السياسية والتضارب في السلوك التصويتي في المجلس، وهو ما جعل كثيراً من قراراته في الآونة الأخيرة يصطدم بالفيتو الروسي والفيتو الصيني، فأصبحت الأمم المتحدة تعيش حالة من “العطالة السياسية” وانعدام القدرة على الفعل.

كذلك، هناك وعود أميركية بتمثيل القارة الأفريقية في مجموعة العشرين، بحيث سيكون هناك ممثل للقارة كلها ينضم إلى هذه المجموعة، التي تنتمي إليها دولة أفريقية واحدة هي جنوب أفريقيا، وهو ما يجعل الدول الأفريقية تتنافس فيما بينها للحصول على هذا المقعد بين الكبار. وهنا نشير إلى أن التنافس على القارة الأفريقية ليس جديداً. ربما تباينت بعض أطرافه، لكن غاياته تبقى هي ذاتها، مع اختلاف في مظهرها وأسلوبها، وهي غايات ليست بريئة بكل تأكيد.

لقد شهدت القارة السمراء في الماضي تنافساً من جانب عدد من الدول، التي استخدمت القوة أحياناً للحصول على ما تريده من تلك البلدان الفقيرة. واليوم، تشهد تنافساً مرده إلى ما تحويه هذه القارة من كنوز وموارد غير عادية. ففي أفريقيا، يوجد كل شيء، بدءاً بالنفط والغاز، مروراً بالذهب والألماس والنحاس والكوبالت… إلخ.

ويبلغ إنتاج القارة الأفريقية 75 مليار برميل من النفط، تشكل 9% من الاحتياطي النفطي العالمي. وتنتج نصف إنتاج العالم من الألماس، ويبلغ احتياطي الألماس فيها 95% من الاحتياطي العالمي. كما تنتج 70% من الإنتاج العالمي للذهب، و33% من الإنتاج العالمي للنحاس. وفيها معادن كثيرة كالكوبالت، الذي يدخل في صناعة الإلكترونيات، وتتنافس الدول في الحصول عليه.

وتُعَدّ القارة الأفريقية أرض الفرص، فهي قارة شابة، يشكّل عدد سكانها نحو خُمس عدد سكان العالم، بحيث من المتوقع أن يصل عدد سكانها في عام 2030 إلى 1.7 مليار دولار، وهي قارة شابة تضم نحو 90 مليون أسرة مستهلكة، فهي سوق لا يستهان بها أيضاً، بحيث تبلغ ضعف السوق الأوروبية المشتركة. وتشير التوقعات الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستحقق ربحاً يقدَّر بـ 2.1 تريليون دولار من أفريقيا.

على الرغم من ذلك كله، فإن القارة الأفريقية تعاني عدداً من المشكلات، أهمها: أزمة الصحة، وأزمة التعليم، وأزمة الغذاء، ومشكلات التغير المناخي، والمشكلة الأهم والأكبر هي فقدان الأمن في عدد من الدول الأفريقية وانتشار الإرهاب، وسيطرة الفساد على مؤسسات الدول.

كل تلك المشكلات لا تعني شيئاً بالنسبة إلى الدول المتنافسة، فهمّها الوحيد هو الوصول إلى خيرات تلك القارة بأيّ طريقة ممكنة، بل الاستثمار في بعض تلك المشكلات، إن تطلّب الأمر ذلك. فانتشار الفساد سهّل على كثير من الشركات الأجنبية الحصول على عدد من الاستثمارات في تلك الدول. وكانت الولايات المتحدة أقرّت في عام 2000 قانون البرمجة بشأن النمو في أفريقيا، والذي ربط رفع الرسوم الجمركية بالتحول الديمقراطي في القارة، وهو القانون الذي سينتهي العمل به في عام 2025.

كذلك، ربطت في السابق التعاون مع الدول الأفريقية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وسوى ذلك من شروط سياسية، كانت تعدّها الدول الأفريقية تدخلاً في شؤونها الداخلية. لكنّ الولايات المتحدة تبدو اليوم أكثر براغماتية، بحيث بدأت تغض الطرف عن الشعارات البرّاقة التي كانت تركز عليها، وبدأت التعاون مع عدد من الدول والقادة الديكتاتوريين، بحسب تصنيفها لهم. فعلى سبيل المثال، تمّت دعوة زيمبابوي، المتهَمة بانتهاك حقوق الإنسان، وإثيوبيا، التي تعيش حرباً أهلية وترتكب جرائم حرب معلنة، بينما لم توجه الدعوة إلى 5 دول فقط، هي: غينيا والسودان ومالي وبوركينا فاسو وإريتريا.

الهدف المعلن للقمة هو الحد من النفوذ الصيني في القارة، على الرغم من أن الصين ليست الدولة الوحيدة الموجودة هناك. فكلّ الدول الكبرى و”الدول غير القانعة” لها نفوذ في أفريقيا، مثل: فرنسا وروسيا و”إسرائيل” وتركيا وغيرها من الدول. ولعل ما يميز الوجود الصيني في القارة السمراء ويجعله أكثر تقبلاً لدى تلك الدول، هو:

– أن الصين ليس لديها سلوك استعماري تجاه القارة، بل إنها دعمت حركات التحرر الوطني في أفريقيا في خمسينيات القرن الماضي، ومدت إليها يد العون للتخلص من الاستعمار.

– حين ذهبت الصين إلى الاستثمار في أفريقيا لم تكن هناك رغبة أميركية ولا أوروبية في الاستثمار هناك. ولأن الصين حينها كانت تتجنب الاحتكاك بالقوى الكبرى، فلقد اتّجهت إلى “الاستثمار في الهوامش” (أفريقيا)، ونجحت في تقديم نماذج تنموية كبيرة هناك، وهو ما لفت أنظار الدول الأخرى إلى أهمية الاستثمار في تلك القارة.

– قدّمت الصين قروضاً كبيرة إلى القارة، بشروط ميسرة، لكن عدّة حكومات أفريقية فشلت في استثمار تلك القروض، الأمر الذي رتّب عليها أعباء مالية تجاه الصين، واضطرها إلى إعطاء الصين امتيازات استثمارية طويلة الأجل في مقابل تلك الديون. واستغلت الولايات المتحدة هذه الحالات وضخّمتها ضمن حملة استهدفت الاستثمارات الصينية في القارة، ضمن ما سمَّته “فخ الديون”.

– ردّاً على ذلك قامت الصين بشطب ديون 17 دولة أفريقية، والاكتفاء بأخذ أصول الديون فقط من عدد من الدول الأخرى من دون فائدة، في حين كانت عدة دول أفريقية دفعت الديون الغربية مضاعَفةً ثلاثَ مرات أو أربعَ مرات.

– أدّت المساعدات الصينية دوراً كبيراً في مكافحة وباء كوفيد 19 في القارة، في حين لم تقدّم الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيّ مساعدات إلى القارة في هذا الإطار، بل صبّت جهدها في العمل على تشويه الدور الصيني عبر ترويج ما سمّته “دبلوماسية الكمامات”.

وهنا، نشير إلى أن الصين ليست جمعية خيرية بكل تأكيد، وشطب الديون ليس منحة أو صدقة. هي دولة لها أهدافها وتوجهاتها، واستطاعت توظيف قوتها الناعمة، بصورة كبيرة، في الترويج لها هناك. ففي حين ركزت تركيا مثلاً على الجمعيات الخيرية والعمل الدعوي للولوج إلى القارة، لجأت الصين إلى وسائل أكثر تطوراً وأشمل عملاً وأنجع نتائجَ. فعلى سبيل المثال:

– قدّمت الصين منحاً دراسية كبيرة إلى القارة (50 ألف منحة)، وبرامج تدريبية ضخمة شملت 50 ألف موظف في القطاعات الحكومية هناك.

– المنتوجات الصينية الرخيصة تلقى قبولاً كبيراً لدى أبناء القارة الفقراء، ولا يمكن للمنتوجات الأميركية والأوروبية أن تكون بالثمن نفسه، وليس لها القدرة ذاتها على الانتشار.

– هناك أكثر من 10 آلاف شركة صينية تعمل في القارة الأفريقية، وتستثمر في المجالات كافة، ولها تاريخ طويل وسمعة حسنة. لذا، من الصعب على الشركات الأميركية أن تنافسها بسرعة.

– الصين لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ولا تربط مساعداتها واستثماراتها بأجندات سياسية، ولا تفرض عقوبات اقتصادية على غيرها، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل.

– نفّذت الصين مشاريع بنية تحتية عملاقة في القارة (طرق- جسور- مدارس)، وقدمت عدداً منها على شكل هبات لتعزيز قوتها الناعمة في القارة.

– هناك علاقات اجتماعية وتواصل ثقافي كبير بين الصين وأفريقيا، بحيث يتجاوز عدد الصينيين في أفريقيا مليون شخص. كما توجد أحياء كاملة في الصين هي أحياء أفريقية. كما أنه يوجد في مدينتي كانتون وغوانجو أكثر من 200 ألف أفريقي يعملون في التجارة بين دولهم والصين.

– دأبت الصين على إقامة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والذي يحضره كبار القادة كل ثلاثة أعوام، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الصيني بالقارة، ويشكل عامل اطمئنان لحكومات تلك الدول وشعوبها.

– الصين اليوم هي أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي 254 مليار دولار، بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري لا يتجاوز 64 مليار دولار فقط.

لذا، فإن احتواء النفوذ الصيني في القارة الأفريقية أمرٌ بعيد المنال في ضوء الظروف الحالية، وخصوصاً في ظل انعدام الثقة بين دول القارة والولايات المتحدة الأميركية. فما الذي يضمن لهذه الدول استمرار السياسة الأميركية بشأن دعم القارة فيما لو ذهبت الإدارة الديمقراطية وجاء الجمهوريون، كما حدث بعد وصول ترامب إلى السلطة. كما أن العلاقة مع كل من روسيا والصين أكثر تقبلاً لدى شعوب تلك الدول، التي عانت ويلات الاستعمار الأوروبي، وخضعت لكل أشكال التمييز العنصري القائم على اللون. كما أن الاستثمارات الصينية والأسلحة الروسية ما زالت هي الأقرب بالنسبة إلى تلك الدول