كتبت رند وهبة في صحيفة ” الأخبار “: لليوم، لا إحصائية شاملة للتدخلات العسكرية الأميركية، برغم سقوط ملايين الضحايا حول العالم. صحيح أننا كضحايا لن نحتاج إلى إحصائية من أي نوع لإثبات عدوانية الولايات المتحدة، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة وجود جردة حساب شاملة لهذه الإمبراطورية في خريفها. في هذا الصدد، نُشرت أخيراً ورقة بحثية بعنوان Introducing the Military Intervention Project: A New Dataset on US Military Interventions, 1776–2019، للباحثتين مونيكا دافي تافت وسيديتا كوشي في Journal of Conflict Resolution. وهي ورقة بحثية تُقدّم لـ«مشروع التدخلات العسكرية»، وهو يُعدّ قاعدة البيانات الأشمل لناحية الزمن ولشمولية تعريف التدخل العسكري. هذا المشروع، وبرغم إشكالياته العديدة، يطرح سؤالاً ملحاً: هل العدوانية الأميركية وسيلة لتحقيق غاية (اقتصادية-سياسية)؟ أم هي بحد ذاتها غاية ذات أبعاد سياسية اقتصادية؟ أم هي -كما تطرح الباحثة تافت- أصبحت إدماناً أو طبيعة غريزية متفلّتة عن المنطق والعقلانية السياسية؟ وماذا تعني الإجابة بالنسبة إلينا في عالم اليوم ومستقبل أميركا؟

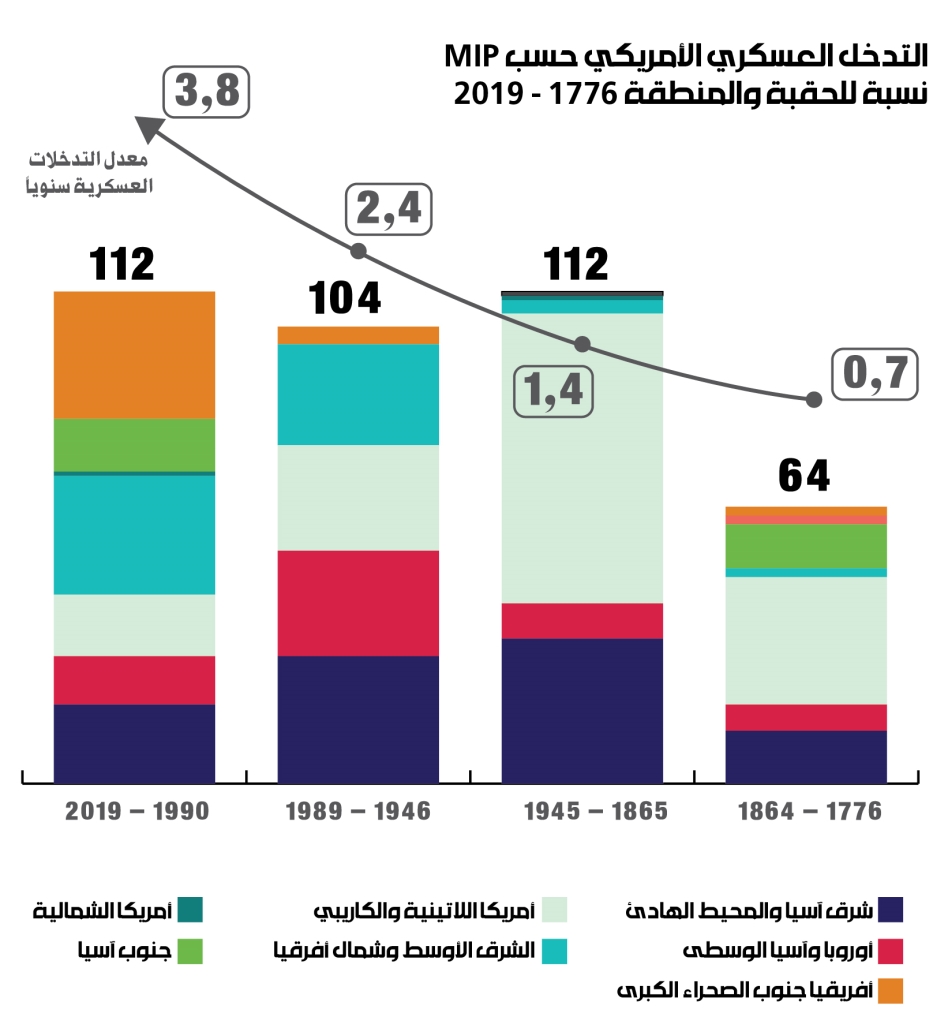

خلصت الورقة إلى أن أميركا خاضت ما يقرب الـ 400 «تدخل عسكري» منذ تأسيسها (1776)، نصف هذه التدخلات جاء بعد الحرب العالمية الثانية، ومئةٌ منها في حقبة ما بعد الحرب الباردة وحها. من الخلاصات الأخرى الواردة في الورقة، أن الأهداف المعلنة للتدخلات العسكرية الأميركية كانت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى تجهرُ بالدوافع الاقتصادية، بينما تميل حقبة ما بعد الحرب الباردة إلى التركيز على العناوين الإنسانية وبناء الدولة. وفي ما يخص التركيز الجغرافي، فإن الثقل بدأ في الأميركَتَيْن، بالإضافة إلى منطقة آسيا والهادئ، وتوسعت دائرة التدخل إلى أوروبا والشرق الأوسط في مرحلة الحرب الباردة. أمّا القارة الأفريقية (جنوب الصحراء الكبرى)، فكانت خارج دائرة التركيز إلى أن جاء زمن الأُحادية القطبية. وعن علاقة التدخلات العسكرية الأميركية بخدمة «المصالح الوطنية»، فتقول الباحثتان إن هناك تراجعاً عاماً في علاقة التدخلات العسكرية بـ«المصالح الوطنية الأميركية» منذ بداية التسعينيات.

النتائج السابقة، ولا سيما وتيرة التدخلات العسكرية المتسارعة بعيد الحرب العالمية الثانية، تخدم سردية واحدة: إن الولايات المتحدة تزداد في عدوانيتها مع الزمن، وإن هذا الارتفاع مستمر بغضّ النظر عن وجود الأعداء، أي إن أميركا «أدمنت الحرب» وأصبحت تشنّها بشكل غير عقلاني ينافي مصالحها «الوطنية». وتستعين الباحثة تافت بدراسة أخرى لنفي فعالية التدخلات العسكرية للقوى العظمى، في وجه بالغي الضعف للناحية العسكرية، مع تطوّر حرب العصابات والمقاومة الشعبية خلال القرنين الماضيين، خصوصاً بعد تجربة الزعيم ماو تسي تونغ. في إحدى الندوات التي قدّمت فها الباحثتان مشروعهما تستعرض تافت صورة جون بولتون مع مذكرته الصفراء الشهيرة التي كانت تنصح ترامب بإرسال 5000 جندي إلى فنزويلا للتخلّص من مادورو كمثال على العقلية المتفلتة التي تحكم السياسة الخارجية الأميركية وقرارات الحرب فيها (الباحثة ترى الظاهرة نفسها لدى الديموقراطيين أيضاً).

هناك إشكالية في السردية النهائية التي تريد الباحثتان التوصّل إليها بإجابة أسئلة ثلاثة حول التدخلات العسكرية الأميركية؛ أولها إن كانت أميركا دولة عدوانية (متنمّرة)؟ ثانيها حول فعالية هذه التدخلات في تحقيق «المصالح الوطنية الأميركية»، وثالثها يطرح سؤالاً حول تبعات هذه العدوانية على صورة الولايات المتحدة أمام العالم. للتوصية في نهاية الأمر بأن على أميركا استخدام السياسة والقوة الناعمة أكثر لفرض سيطرتها العالمية وتحقيق «مصالحها الوطنية».

«الكذب بالأرقام» عنوان لكتاب يقال إنه المفضّل لدى بيل غايتس، والفكرة أن مراكز الدراسات الأميركية قد أتقنت فنّ التلاعب بالإحصاءات وحرفها لإثبات الشيء وعكسه خدمة لمصالح الشركات الكبرى، أي إن المسألة قد تكون من سبيل الـphysics envy لتأمين مصداقية مطلقة. فالمنحنى المتصاعد لوتيرة التدخلات العسكرية الأميركية مع الزمن هو جوهري للتأكيد على أن أميركا خرجت عن طورها في استخدام القوة، ولكن ما قالته سيديتا كيش يفضح أن هذا المنحنى كان الهدف لا النتيجة. فهي أوضحت أن استثناء حروب الجبهة ضد الشعوب الأصلية في أميركا كان خارج التعداد لتعذّر تضمينها في التعريفات بطريقة لا تطغى على بقية الحروب الأميركية.

وبعيداً عن مسألة التلاعب بالبيانات وعن إشكالية الإجابة الكمية على أسئلة نوعية، فهل عدد التدخلات أفضل سؤال كمي؟ خصوصاً أن هذه التدخلات ليست من طبيعة واحدة (التهديد باستخدام القوة لا يمكن مقارنته بالغزو والاحتلال)، ألا يجب النظر كمياً مثلاً إلى تبعات هذه التدخلات، الخسائر والغنائم المباشرة وغير المباشرة لكل الأطراف؟ أو ألا يجب أخذ حجم التدخلات في الحسبان قبل المقارنة العددية الصرفة لها؟

المشكلة تصبح أكبر حين نعلم أن هذا العدد يعاني قصوراً حاداً ليس فقط لإقصائه «حروب الجبهة» من الحسابات، بل واستثناءاته الكبرى للعديد من التدخلات العسكرية المعاصرة؛ فمثلاً التعريفات المعتمدة للتدخلات العسكرية هنا محصورة بالتدخلات المتعمّدة وتستثني ردات الفعل، ولا تشمل أيضاً وجود قوة أميركية لدعم دولة ضد أخرى، ولا يشمل تسليح وتدريب قوى محاربة للدولة أو حتى القوات الرديفة الداعمة لدولة ما، ولا الانقلابات العسكرية، ولا يشمل التدخل تحت عناوين محاربة الإرهاب والإغاثة الإنسانية، ولا يتضمن أيضاً عمليات التدخل السرية ما ظهر منها وما بطن. إذاً، باستثناء كل هذا من التعداد كيف يمكن اعتماد منحنى تصاعد العدوانية الأميركية لاستخلاص النتائج والتوصيات؟

إذاً، تقول الباحثتان إن العدوانية الأميركية تصاعدت وأصبح اللجوء إلى الحلول العسكرية شيئاً من الإدمان لدى الإدارات الأميركية، وأن الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة عزفت عن استخدام السياسة لتحقيق «مصالحها الوطنية». ولكن تصاعد الوتيرة حجة يدحضها التعداد إذا ما أضفنا حروب الجبهة، أمّا استخدام السياسة لتحقيق «المصالح الوطنية» ففيه إشكال كبير حول ماهية هذه المصالح، فهي ليست ذات طبيعة واحدة عبر الزمن، ولا أميركا كيان منسجم اجتماعياً وإثنياً وطبقياً لتكون له «مصالح وطنية» ذات طبيعة موحّدة. يبقى السؤال حول ماهية العدوانية الأميركية قائماً ولا تمكن الإجابة عليه مرة واحدة، فهناك تحولات اجتماعية واقتصادية وعسكرية وجيوسياسية كبرى مرّت بها أميركا منذ تأسيسها.

يمكن القول إن المرحلة منذ بدء الاستعمار الأوروبي للولايات الـ13 إلى الاستقلال فالحرب الأهلية ومن بعدها فتح جبهة الغرب لضم 35 ولاية أخرى، هي صراعات كبرى تنوعت بين صراعات بين النخب البيضاء وحروب إبادة ضد الشعوب الأصلية، ولكنّ السمة الجامعة لكل هذه الصراعات هي المستوطن المقاتل، القنّ الأبيض الذي نال حريته كمرتزق استعماري. هذا المقاتل هرب من العبودية القروسطية الأوروبية وربح مع حريته العبيد والأرض وغالباً ما وجد مصلحته المباشرة متطابقة مع مصلحة نخبة بيضاء تستفيد من تعطشه الدموي للانعتاق من قيود العالم القديم. وهذه النخبة لطالما قنّنت وتحكمت بمقدار العنف وتوقيته لخدمة مآربها السياسية وقدّرت ميزان القوى في حسابات السلم والحرب، فكثيراً ما عقدت اتفاقيات السلام لتخرقها فور توفير متطلبات الغزو، وما إن توفرت الإرادة السياسية للعدوان حتى أطلق المقاتل المستوطن العنان لتوحشه الأهوج.

مرحلة مفصلية أخرى في التاريخ الأميركي هي الحرب الأميركية-الإسبانية، وهي المرة الأولى التي دخلت فيها ساحة الصراع العالمي كما يرى بريجنسكي، وأول مرة تتصرف كإمبراطورية معنيّة بالسيطرة على خطوط التجارة العالمية كما نظر ألفرد ماهان، وهي مهمة أيضاً لكونها المرة الأولى التي تشهد صراعاً داخلياً حقيقياً رافضاً للتدخل ومطالباً بالانعزالية. ففي ذلك الوقت كانت الجبهة الغربية قد أُغلقت (1890) ومعها انتهى فصل المقاتل المستوطن من التاريخ الأميركي، وكان إغلاق الجبهة يعني أن الولايات المتحدة قد أمّنت مجالاً حيوياً صافياً بجوارٍ تكون فيه هي القوة العظمى بلا منازع وبأسواق وموارد طبيعية وافرة، والأهم من ذلك أنه لم تعد هناك أراضٍ جديدة للسطو عليها.

ولكنّ النخبة المالية الشمالية (منها ثيودور روزفلت قبل أن يصبح رئيساً) وجدت مصالحها التجارية العالمية مرتبطة جنينياً بالسيطرة على البحار، ولذا شنّت إحدى أهم، وربما أولى، حملات التأثير على الرأي العام باستخدام الصحافة الصفراء (الظاهرة والمصطلح وليدا تلك المرحلة) التي تبوّأ عرشها الصحافيان ويليام راندولف هيرست وجوزيف بوليتزر، ترويجاً لضرورة التدخل الأميركي في كوبا لإنقاذ «الإخوة الكوبيين من الطغيان الإسباني». تم قصف الرأي العام الأميركي بقصص تفوق الخيال وتستثير المشاعر والغرائز لتحريض الأميركيين للتحرك ودعم الحرب. وتُعتبر سفينة الماين إحدى أولى ذرائع الحروب الأميركية الزائفة. أمطر الأميركيون بواجبهم الأخلاقي والتاريخي، والأهم من كل ذلك خلق للمقاتل النظامي قضية وطنية تجاه الإنسانية بتحريرها من الاستعمار الأوروبي. غنيّ عن الذكر أن أميركا قتلت من ذهبت لإنقاذهم (فوق الـ200 ألف قتيل في الفيليبين وحدها) بينما الضحايا الإسبان من تلك الحرب كلها لم يتعدوا بعض آلالاف، غنمت أميركا من هذه الحرب جواهر على شكل جزر ومستعمرات هي الأكثر حيوية في السيطرة على خطوط التجارة العالمية خصوصاً لإغلاق المجال الحيوي التجاري في وجه الصين. هنا أيضاً كان قرار الحرب موغلاً في العقلانية، لناحية الضرورة الاقتصادية والجيوسياسية ولناحية وهن الخصم إذ كان معلوماً أن الإمبراطورية الإسبانية في طور الانهيار، ومرة أخرى فالتنفيذ كان وحشياً.

أمّا في الحربين العالميتين وما بينهما، فمع تطور الصناعات الأميركية وما أحدثه ذلك من تحولات كبرى في المجتمع الأميركي الذي أصبح أكثر تنظيماً في طبقتين مؤثرتين أساسيتين، الأولى طبقة العمّال التي استطاعت، نتيجة لوعيها الطبقي، تنظيم نفسها في أحزاب وتحقيق مكاسب كبيرة تمثلت في الصفقة الجديدة التي فرضتها على الرئيس فرانكلين روزفلت (المولود لعائلة كوّنت ثروات طائلة من تجارة الأفيون في الصين)، والطبقة الأخرى هي أيضاً النخبة النيويوركية وكبار الاحتكاريين من أمثال روكفيلر وكارنيغي اللذين أصبحت لديهما جمعيات وصناديق خيرية وأنشآ شبكة من مراكز الأبحاث والمؤثرين من الأكاديميين والسياسيين وموظفي الدولة لجرّ الرأي العام بعيداً عن الانعزالية التي كانت في مصلحة العمّال والمزارعين أيضاً. ووجدت أميركا نفسها في مأزق لملْء خزان جيشها والتضحية به في القارة العجوز الاستعمارية التي كانت تعدّها العدو الوجودي المطلق قبل عدة عقود، فلجأت إلى تجنيد السكان الأصليين، حتى إنها منحت الجنسية للبورتوريكيين (لا تزال أميركا لليوم تعتبر بورتوريكو ملكية دون أن تعدها ولاية) ودفعت بالأقليات للوقوف في الخطوط الأمامية.

والحقيقة أن قرار الحرب لم يكن سهلاً على النخبة في أيّ من الحربين، وخضع لعدة اعتبارات وحسابات؛ مثلاً في الحرب العالمية الثانية، أعدّت هذه النخبة دراسات وحسابات لنموذج اقتصادي انعزالي للقارتين الأميركيتين بعيداً عن الصراعات العالمية، واتضح من خلاله أن تأمين اقتصاد مكتفٍ ومتكامل مسألة سهلة في حال تركز تخطيط الاقتصاد في يد الدولة، وهذا كان الاعتبار الأهم الذي قاد لضرورة حسم قرار الدخول في الحرب. حسابات أخرى أخّرت وماطلت في القرار منها أن الأميركيين كانوا يريدون استنزاف خزينة الحلفاء بالقروض للاستيلاء على مستعمراتهم قبل مد العون العسكري لهم. اعتبار آخر تمثّل في أن النازيين كانوا خصماً قوياً على عكس الإمبراطورية الإسبانية وبقية الخصوم السابقين، وعليه بدأت أميركا الحرب خارج الساحة الأوروبية إلى أن ضمنت هزيمة النازيين على يد السوفيات لتدخل الساحة بشكل درامي وتخرج منها بقصف همجي حتى بعد الانتهاء الفعلي من الحرب.

بدأت مرحلة الحرب الباردة والمواجهتان الكبريان فيها كانتا في كوريا وفييتنام، وتذهب نتائج هاتين الحربين إلى ما هو أبعد من الهزيمة العسكرية، فقد أثّرتا بشكل بليغ في المجتمع والاقتصاد الأميركييْن؛ من ناحية عادت الانعزالية لتترسخ شعبياً إلى حد إلغاء التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة عام 1973، كما تأثر الاقتصاد بشكل بالغ إذ استنزفت الحرب الخزينة وأدت في النهاية إلى فك ارتباط الدولار بالذهب وما نتج عن ذلك من تبعات لاحقة من نمو الاقتصاد المالي وتفكيك الاقتصاد الصناعي. كما أدّت، من ناحية أخرى، إلى إعادة توجيه الاقتصاد الأميركي لدعم المجهود الحربي بشكل متطرّف كان من الصعب العودة عنه حتى بعد انتهاء هاتين الحربين. وهكذا ترسّخ ما يُعرف باقتصاد الحرب الدائمة، وما سمّاه الرئيس أيزنهاور بالمجمع الصناعي العسكري. بمعنى ما كانت الحروب سابقاً تخاض لأجل أهداف ومصالح اقتصادية -غُلفت أحياناً بشعارات وطنية وإنسانية- ولكن الآن أصبح للحرب اقتصادها الخاص وأصبحت تخاض لأن على هذه الآلة العسكرية أن تعمل وتجني الربح بالغنيمة وبيع السلاح والدمار وإعادة الإعمار والشركات الأمنية الخاصة وبناء الدولة، وكل ذلك أصبح محركاً سياسياً قائماً بحد ذاته. مع ذلك، فهذا المحرك لم يكن أهوجَ أو متهوراً طوال فترة الحرب الباردة وبقي يلعب على الأطراف ويخضع للسياسة ولا يطلق العنان إلا بوجه من لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

ثُلاثية الحروب الإنسانية: مرتزقة ومتطرفون وأصدقاؤهم الإنسانيون

بعد نهاية الحرب الباردة، بدأت العدوانية بنهش وتمزيق أحشاء العالم الثالث، حيث لا ردع ولا خصوم عسكريين يُعتدّ بهم. تُعد هذه الفترة الأكثر توحشاً في تاريخ التدخلات العسكرية الأميركية الحديثة، وكان وراء هذا الارتفاع تنظير يقضي بضرورة استمرار الحرب حتى في غياب الأعداء، وهو ما عُرف بـ«القرن الأميركي الجديد» لضمان التفوق الأميركي الدائم، ولأن القوة العسكرية الساكنة تخمل بلا تمرين، ولأنها مكلفة أيضاً. فطالما لديك أكبر جيش في العالم فمن الواجب عليك استخدامه كما قالت مادلين أولبرايت مرة. ولجرّ الرأي العام الانعزالي الداعي للسلام، رُفعت الرايات الإنسانية كمبررات لهذه الحروب، وصعد دور المنظمات الإنسانية في المطالبة بالتدخلات العسكرية الغربية في أفريقيا وحتى أوروبا الشرقية، مؤذنةً بعصر جديد من الحروب تتألق فيه المنظمات الإنسانية والشركات الخاصة في زواج غير معلن يسوده التوحش والحرب على الإنسانية والحملات الدعائية التي تستفز الغرائز الإنسانية باستخدام صور الأطفال الجياع واللاجئين المعذبين لتغييب المنطق والأسئلة السياسية الجادة في ظاهرة يسمّيها الباحث محمود مامداني «بورنوغرافيا العنف».

عزّز الاعتماد المفرط على التفوق العسكري لتحقيق الأهداف واعتماد التدمير الجوي الشامل السابق للدخول البري الحساسية الأميركية تجاه الخسائر البشرية. ولكن مع الفشل الذريع لهذا النموذج من الحرب، في ساحات العراق وأفغانستان تحديداً، ارتفع الاعتماد على نموذج الحرب بالوكالة كملجأ أخير لتحقيق المصالح الأميركية عسكرياً. وبالرغم من الدمار الشامل الذي يحققه هذا النموذج، وبالرغم من فشله في حالة «داعش»، يبدو أن الأميركيين غير مستعدين للتخلي عنه بعد في الصراعات الكبرى، ويبدو أنه لا يزال على الأجندة في الصراع مع الصين من خلال دعم الحركات الانفصالية والإرهابية في غربها، ونجد توظيفه أكثر وضوحاً في الصراع الدائر مع روسيا في الساحة الأوكرانية.

بالنتيجة، تغيّرت العدوانية الأميركية من كونها وسيلة إلى أن أصبحت وسيلة وغاية في الوقت ذاته، في القرن الماضي. والثابت في العدوانية الأميركية هو عقلانيتها في القرار لناحية الغنائم والردع (الحقيقة، وهذا بحث آخر، المتفلت وغير العقلاني في التاريخ الأميركي هو اقتصادها الرأسمالي) ووحشيتها في التنفيذ. وبالرغم مما توصي به الباحثة تافت بأن على أميركا تفعيل أدواتها الناعمة لتحقيق «مصالحها»، فالواقع يقول عكس ذلك، إذ يظهر أنها فقدت لمستها هنا كما يقول التعبير بالإنكليزية؛ لأن فعالية هذه الأدوات بدأت تبطل لفرط استخدامها لا لقلّتها (عقوبات، الضغط على الحلفاء، ثورات ملوّنة، طباعة الدولار وغيرها). ومنذ أن فقدت أميركا مقاتلها المستوطن، وهي تستنفد البدائل الأقل فاعلية له، ويظهر الآن أن هذا مأزقها الوجودي مع احتدام الصراع العالمي، فالمقاتل المشحون والمعبّأ للاستماتة في الدفاع عن هيمنتها إن غاب لن تنفع أسلحة «الأطلسي» برمّتها.

مع الاستدارة الكبرى شرقاً (2012)، بدأت أميركا إجراء تحولات استراتيجية أخرى مرافقة، أهمّها تفكيك الاتحاد الأوروبي وبناء تحالف «أوكوس» ودعم التيارات اليمينية النازية في كل أوروبا، كما شمل ذلك الحد من الخيارات الأوروبية الطاقوية لإجبار الأوروبيين على شراء الوقود الأميركي الأغلى ثمناً (بالمناسبة، كل هذه سياسات جمهورية وديموقراطية على حد سواء، بغضّ النظر عن تغيّر النبرة والأسلوب). كما يتذمّر سياسيون واقتصاديون أميركيون من أنهم يدفعون ثمن الرفاه الأوروبي بتحمل التكلفة الاقتصادية والبشرية الكبرى لحلف شمال الأطلسي. ومع تصاعد المنافسة الاقتصادية مع الصين، يبدو أن أميركا تعود إلى ماضيها الانعزالي بطريقة ما مع سياسات اقتصادية حمائية ونوايا لتفكيك الصناعات الأوروبية ونقلها إلى الولايات المتحدة. فهل يعني هذا أيضاً أن أميركا ستلجأ إلى إعادة السيناريو الألماني بعد الحرب العالمية الأولى، بشكل مقصود هذه المرة، وعلى مستوى القارة ككل، لتأمين جيوش أطلسية تحارب عنها بينما تعيد بناء ذاتها عن بعد، أم تخرج عن عادتها لأول مرة في التاريخ وتخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع خصوم يُعتد بهم؟

في بداية الصراع في أوكرانيا، راجت نكتة أن الأميركيين مستعدون لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني، وكان الجميع يضحك ما عدا الأوكرانيين الذين كانت تعتلي وجوههم ابتسامات خجولة صفراء، أمّا اليوم، فالحديث عن استعداد أميركا بالتضحية بآخر أوروبي لمواجهة روسيا ولا أحد يضحك، ما عدا ابتسامة خجولة صفراء لا تراها إلا على الوجوه الأميركية، والخجل ليس من الحلفاء، بل لأنها تخشى ألا تكون من يضحك آخِراً.