انطباعات حيّة من سورية

كتب حسين عبد العزيز في صحيفة العربي الجديد.

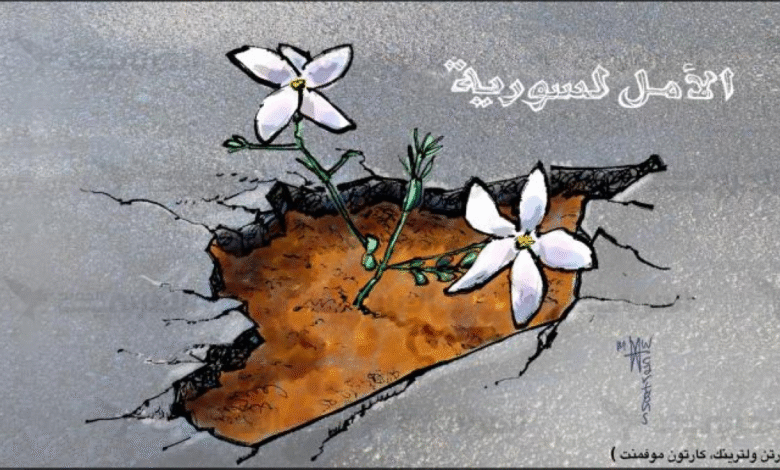

لم تكن مفاجئة لكاتب هذه السطور حين وطأت قدماه، قبل نحو أسبوعين، العاصمة السورية دمشق لأول مرّة منذ سقوط نظام الأسد، حالة الفرح والأمل التي يعيشها غالبيّة السوريين، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردّية: اقتصاد مدمّر، غلاء فاحش لا يتناظر مع الدخل الشهري للإنسان العادي، انقطاع الكهرباء بشكل مستمرّ، وصول المياه إلى البيوت مرّتين في الأسبوع، شبكة مواصلات متردّية، فرص عمل تكاد تكون منعدمة وفق الشروط الإنسانية الطبيعية.

استند فرح الناس وأملهم إلى حالة معلومة وأخرى مجهولة، وإن كانت الأخيرة بمنزلة اليقين. أما الحالة المعلومة فهي سقوط نظام الأسد، إذ لا يزال الناس (وإن مضى أكثر من عام) يتحدّثون عن هذا الحدث التاريخي، وكأنه حدث قبل أيام، فضلاً عن المستوى العالي للحريات المدنية المتعلقة بالتعبير الحرّ عن الرأي، خصوصاً السياسي منه. أما الحالة المجهولة، فهي إيمان الناس بأن غداً مشرقاً سيأتي على سورية، لا سيما في ما يتعلق بالنهوض الاقتصادي، والبناء المؤسّساتي للدولة، وإعادة تأهيل البنى التحتية في المدى القريب: كهرباء، مياه، صحة، تعليم، مواصلات، صرف صحي، طرقات… إلخ.

قد يكون من الطبيعي في هذا الوضع التاريخي، المُثقل بحمولات الأذى النفسي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي، أن تغيب عن خواطر الناس العاديين المسألة السياسية الداخلية، فهذه تُصبح خارج المُفكر فيه، أو بعبارة أخرى خارج اهتمامات المواطن السوري بالمطلق، على الأقل في هذه المرحلة.

لغة الإقصاء لم تقتصر على الأقليات بما هم أقليات، وإنما بسبب مواقفهم السياسية من الثورة السورية

غاب تماماً في حواراتي مع الأقارب والمعارف في دمشق وبلدتي يبرود في القلمون الغربي (محافظة ريف دمشق) حديثهم عن المستقبل السياسي لسورية، فهم غير مهتمين بشكل الدولة، أكان نظاماً ديمقراطياً ـ ليبرالياً أم سلطوياً، فما دامت هناك وعود من السلطة بتطوير الاقتصاد والبنى التحتية وعدم وجود قمع سياسي، فلا أهمية لشكل الحكم (كل من ألتقيتهم يقولون بالعامية “بدنا نعيش و…”). بل إن بعضهم اعتبر أن أية محاولة لإشراك الأقليات وأولئك الذين آثروا الصمت من السُنّة في الحكم سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني، ويستشهدون على ذلك بأن أحداث الساحل والسويداء وحلب (الشيخ مقصود، الأشرفية) ما كانت لتحدث لولا الليونة الأمنية التي استخدمها الرئيس أحمد الشرع تجاههم.

ثمة لغة شديدة التطرف حيال التعامل مع ما يسمونهم “الخونة”، على الجملة، من دون تفرقة بينهم، فبعض من هؤلاء “خونة” عبر التاريخ (الدروز) وبعضهم الآخر يريد الانفصال عن سورية (الأكراد) وبعضهم الآخر يجب أن يتحمل تبعات مواقفه السياسية (العلويين). وسورية اليوم من وجهة نظرهم محاطة بالأعداء الداخليين والخارجيين، ولا بد من قبضة حديدية لأهل السُنّة حتى لا يتكرّر ما حدث حين وصل “العلويون” إلى السلطة قبل أكثر من خمسين عاماً.

هناك ارتياح كبير ممن سمعتهم، وهم كثيرون، مما يسمّونها عودة الحكم السياسي إلى السُنّة، وما عدا ذلك، فهو غير مهم، حتى لو كان الأمر على حساب الحقوق السياسية للأقليات في سورية، وكأن التاريخ قد انتهى لديهم حال سقوط نظام الأسد. ولغة الإقصاء هذه لم تقتصر على الأقليات بما هم أقليات، وإنما بسبب مواقفهم السياسية من الثورة السورية، ولذلك تطاول عملية الإقصاء الاجتماعي أيضاً الشبيحة من السُنّة.

ثمّة قناعة راسخة بأن الحكم الإسلامي هو أفضل أنواع الحكم لتحقيق العدالة والمساواة وتأمين الحقوق الفردية للناس

حدّثني أحد أقاربي كيف جرى طرد إمام مسجد من عزاء أمام الجميع لأنه كان مناصراً لنظام الأسد، وحدّثني أيضاً كيف كان يوقف هو وآخرون كل مؤيد لنظام الأسد في الطريق، ويقولوا لهم “الزموا منازلكم.. لا نريد رؤيتكم”، إنها لغة الثورة حين تنتصر بعد هذا العناء الطويل من المعاناة، فلا مكان هنا للغة الدولة، فما زال من المبكر الحديث عنها. ولا يبدو أن هذه اللغة ستزول في القريب العاجل، ما دامت العجلة الاقتصادية في البلاد لم تتحرّك بعد، وهي عجلة كفيلة بإلهاء الناس بعضهم عن بعض والالتفات إلى المصالح الاقتصادية.

آخر ملاحظاتي، الخطاب الإسلامي الديني عند كثيرين ممن هم غير متدينين، إذ ثمّة قناعة راسخة لديهم بأن الحكم الإسلامي هو أفضل أنواع الحكم لتحقيق العدالة والمساواة وتأمين الحقوق الفردية للناس، حتى لأولئك غير المنتمين ليس للإسلام فقط (المسيحيين)، بل أيضاً الذين هم خارج المجال العقائدي السُنّي (علويون، إسماعيليون، دروز… إلخ)، ويستشهدون بدولة النبي محمد والخلفاء الراشدين.

لقد بيّنت تجربة الثورة السورية، ثم الحرب الأهلية، ثم مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، أن الثقافة السياسية لعموم السوريين غير متوفرة، فلا تزال مسألة بناء الدولة الحديثة مقتصرة على الجوانب الاقتصادية والأمنية، ولا تزال الحرية التي ينعمون بها سلبية لا إيجابية، والفرق بين الحالتين كبير جداً.